料理に添えた小さな結びが特別なひと皿に —水引とおもてなしに込めた想い—

日本の伝統工芸の一つである水引。その繊細で美しい結びは、贈り物や祝い事に添えられ、人と人のご縁を結ぶ象徴として長年愛されてきました。『浅田』では、この水引を料理に添えることで、お客様へのおもてなしの一環としています。

今回は、『浅田』で働くなかで水引の魅力に引き込まれたスタッフにインタビューしました。料理長の勧めから始まった水引作りは、今では『浅田』に欠かせない存在となり、多くのお客様の心に残るものとなっています。そのきっかけや、水引の魅力についてお話を伺いました。

想像以上に奥深い水引の世界

私が水引に出会ったのは、『浅田』に入社してしばらく経ってからのことです。当時は調理補助の方がおひとりで作っていましたが、正直なところ、それほど興味を持っていませんでした。ところがある日、料理長から「やってみないか」と声をかけられたことをきっかけに、本格的に水引の世界へ足を踏み入れることになりました。

最初は調理補助の方に基本を教えてもらいながら、書籍やインターネットを頼りに独学を始めました。しかし、実際にやってみると思った以上に難しく、奥深いことに驚かされました。最初はただ手順をなぞるだけでしたが、うまく形が整わないもどかしさを感じるうちに、次第に「もっと綺麗に作れるようになりたい」という気持ちが芽生えてきたのです。そこから、水引の魅力に引き込まれていきました。

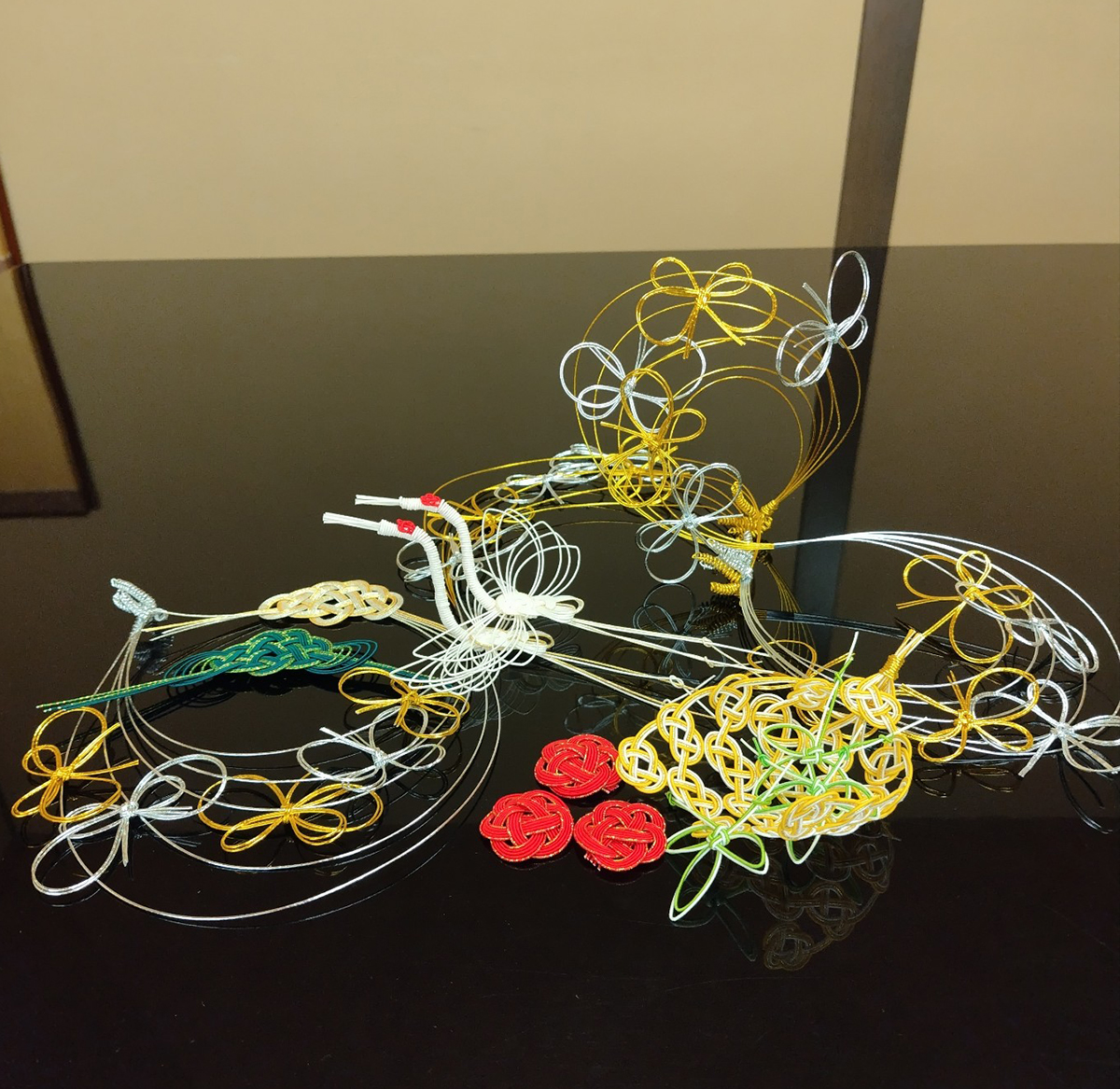

初めて覚えた「あわじ結び」は、一見シンプルに見えるものの、一つひとつの線を整え、均一に結ぶには繊細な技術が求められます。最初の結びを習得するのに1ヶ月、そこからアレンジを加えた形を覚えるのに3ヶ月、美しく仕上げられるようになるには半年以上の時間がかかりました。それからは、松竹梅の結びなど、さまざまな結び方に挑戦し、レパートリーを増やすことが楽しくなり、気づけば夢中で取り組むようになっていました。

『浅田』での水引の役割

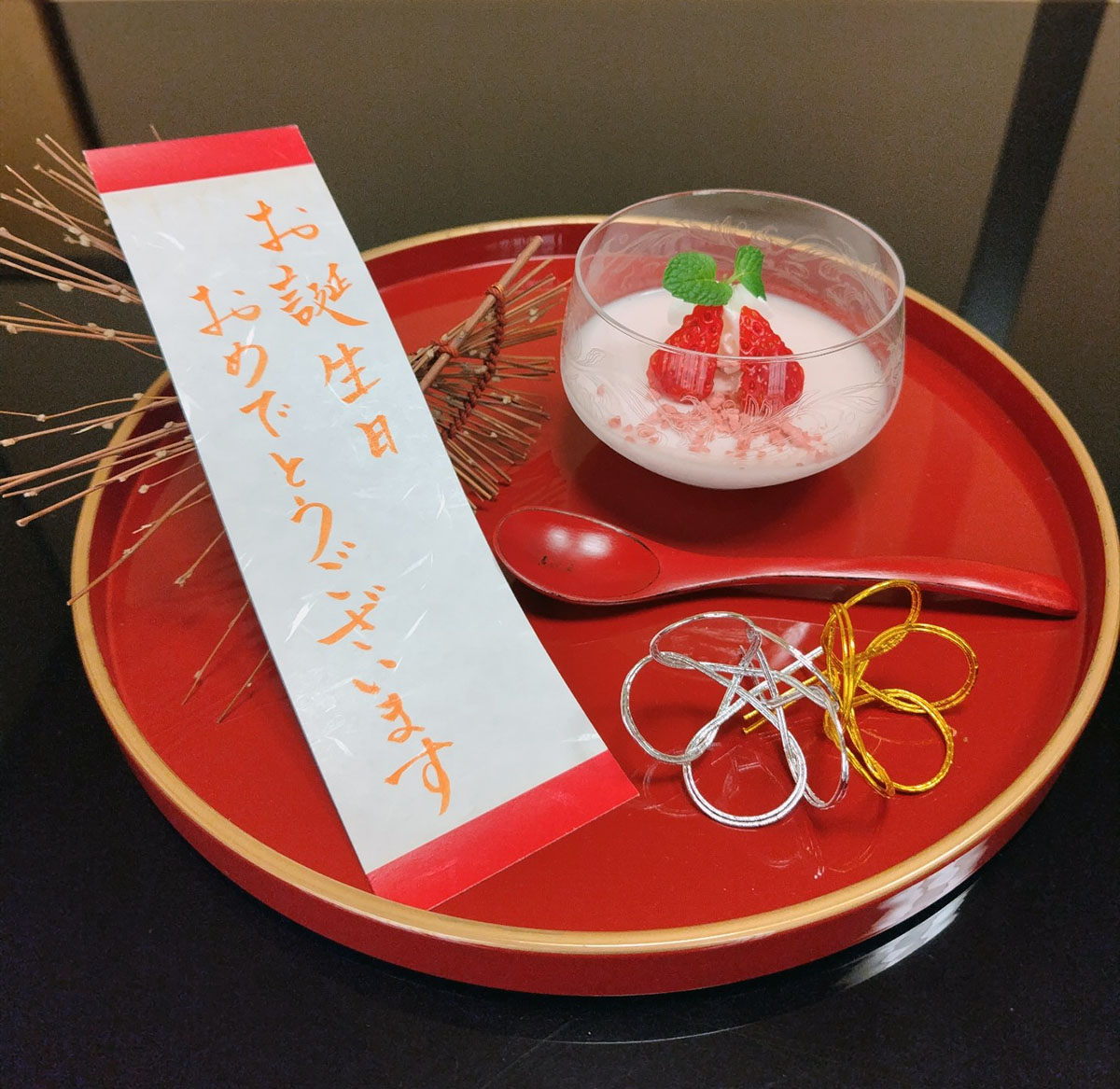

お祝いの席では、大きなあわじ結びを鯛の祝い皿に添えたり、誕生日や特別な日には梅結びを立体的にアレンジしたものを水菓子に添えたりと、料理に華を添える演出の一つとして活用されています。調理スタッフが飾りやすいように形状やサイズを工夫し、短冊のメッセージを手書きで添えることもあります。

私は『名古屋浅田』に在籍していますが、東京の店舗や社長からオーダーを受けることもあります。お料理を引き立てるために特大サイズの水引を依頼されることもあり、休憩時間を使って2~3週間かけてオリジナルの水引を仕立てることもあります。

完成形をイメージしながら、自分なりにアレンジを加えて作る過程はとても楽しく、やりがいを感じています。

水引は、人と人とのご縁をつなぐもの

水引には「結ぶ」という意味があり、縁起の良いものとされています。結ぶことで「人と人とのご縁をつなぐ」象徴ともなり、料亭におけるおもてなしの心を表現する大切な要素にもなっています。お客様にとって特別なひとときが、より印象深いものになるよう、一つひとつ心を込めて結んでいます。

水引を作るようになって特に嬉しかったのは、1年後に再訪されたお客様から「以前の水引がとてもきれいだったので持ち帰って、今も家に飾っています」と声をかけていただいたことです。

水引が単なる装飾ではなく、お客様の心に残る存在となっていることを実感し、とても嬉しくなりました。

また、仕事をきっかけに学び始めた水引ですが、プライベートでも役立っています。例えば、友人の結婚祝いに鶴の水引をプレゼントした際には、とても喜ばれたことが印象に残っています。水引は、さまざまな場面で人と人をつないでくれるものだと改めて感じました。

伝統を活かした新たな挑戦

まだまだ技術を磨いていく必要がありますが、伝統的な技法を守りつつ、新しいアイデアも取り入れながら、料理とともに水引の魅力をより多くの人に伝えていきたいと考えています。

最近は、水引の技術を応用し、ご祝儀袋や箸袋の制作にも挑戦しています。紙の折形もまた奥が深く、日々勉強を続けています。水引の結びだけでなく、折りの技術も組み合わせることで、よりクオリティの高い作品を作れるよう努力しています。

仕事を通じて伝統文化に触れながら、自分のスキルを広げていけることが嬉しいです。

水引は単なる装飾ではなく、人と人のご縁を結ぶ、日本の美しい文化のひとつです。手作業で丁寧に結ばれることで、その温かみや個性がより際立ちます。これからも、一つひとつにおもてなしの気持ちを込めて、お客様にお届けしていきたいと思っています。

同じカテゴリの記事を見る

-

2024/10/11

茶道の学びが料亭で活きる。おもてなしの心と美しい所作がつなぐ和の世界。

浅田では、茶道を学んでいる方が、その経験を活かしています。茶道と料亭のおもてなしには、四季を感じる心や美しい所作など、多くの共通点があるのです。

インタビュー -

2024/07/05

『浅田』で働く大学生アルバイト座談会 ~後編~

『浅田』では大学生アルバイトも多数活躍しています。仕事のやりがいや家族・友人の反応、さらには就活やシフトについても盛り上がった後編をご紹介します。

インタビュー -

2024/06/27

『浅田』で働く大学生アルバイト座談会 ~前編~

『浅田』では大学生アルバイトも多数活躍しています。なぜ『浅田』で働くことを選んだのか?実際に働いてみてどう?そんなリアルな声をご紹介します。

インタビュー -

2023/10/31

『浅田』を次世代へとつなぐ20代

~接客スタッフ編~150年以上の歴史を持つ『浅田』では、20代の若手も多数活躍しています。20代スタッフはどのような想いで入社し、どんなやりがいを感じているのか。今回は接客スタッフの声をご紹介します。

インタビュー -

2023/07/11

人生経験が強みに。40代以上のスタッフが活躍する浅田の秘密。

浅田を支えるベテランスタッフのインタビューを新たに追加いたしました。

インタビュー